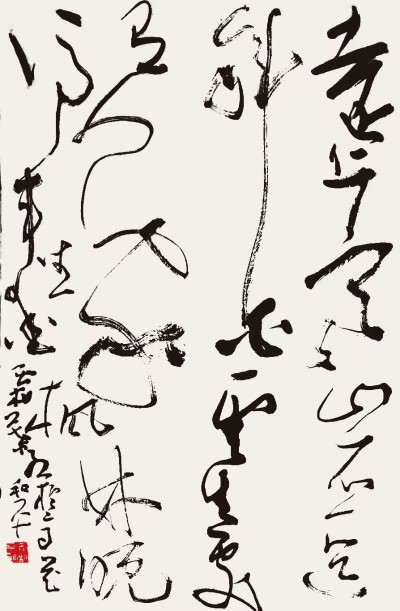

書雖稱小道,亦隱鬼神蹤;迅似出林鳥,驚如入海龍。

伯英分舊法,羲獻舉新風;萬象鋒毫現,傳承變法功。

此首新韻詩作,單說數千年書法傳承的不朽之“變”。

古語云,人之不朽有三:立德、立功、立言。此三不朽若要長久,必以文敘之、以字記之、以人傳之。

是以書寫之方法,自倉頡造字,便泣鬼神、驚天地,因為文字誕生,徹底拉開了人為萬物之靈的序幕,延之至甲骨文、鐘鼎文、石鼓文,文字記錄之功能畢矣。

延之至簡牘帛書、秦篆漢隸,書寫之法初露倪端。

又延之至李斯、蔡邕、鍾繇、等書家,志趣寫意之能出矣。

再延之至張芝、二王之輩,大草作為抒發性情、彰顯個性的藝術之特質備也。

所以本文開篇,既從“道”的層面寫出了書法之變、草書之變對於傳承的意義,又寫出了草書之變得難能可貴。今草、大草,作為誕生之初便脫離實用的書體,其“變”更是如泥入海,雖能體其味道、看其筆法、讀其特徵、辨其文字,但不好抓住它如何變法立新的內在氣質。對於的這一“莫測倪端”的大草變法現象,侯和平先生可謂是體會頗深。

先生生性豪爽,上馬提劍、掌燈讀文、飲酒做書,頗具“顛張醉素”之風。其軍旅生涯三十五載,除了練其體魄,更鑄造了一個浸染大草、飲馬長江的暢意書魂。

於是在先生的前半生中,“暢草”就成為先生矗立時代書壇的一個符號,伴隨着其在全國各地舉行的展覽廣為業界所認知。

草書最為難,龍蛇竟筆端。

作為書法體系中最為表情達意、直抒心境的書體,草書難度不在於“如燈取影”的臨像古人,而在於如何化古出新、融古成己。正因這樣,在中國數千年的書法星空中,草書,無論從書法作品還是從書法家的流傳上,都是如北斗七星一樣稀少。相對於“立言”的文學家來講,書法創作者能留下姓名的本來就少,到了大草書上,更是少之又少。

為了攀登草書高峰,先生不畏其難,每日臨池不斷。近年來為了豐富草書筆意,提升書法內在的意趣,先生明確了自己的草書變法方向——以拙入草,並在知天命后的數十年間對“拙草”進行探索。

年以日去,月以時消。

為了追求“拙草”的高境界,從技法上,先生一改“暢草”迅疾如風的書寫方式,逐漸養成由快到慢、快慢相結合的書寫;從章法上,先生在遍臨歷代草書大家作品之後,深入“拙樸”之意,讓中鋒流暢的筆畫,具有的笨笨拙拙的憨態意味;在道法上,先生以六旬之齡重讀《道德經》《逍遙游》《論語》等國學經典,以及國內外哲學書籍,以此打開“以文養字”的“拙草”書道之門。

近期,先生“拙體草書”已在流暢中顯出澀意,在靈動中加入厚重,假以時日,“拙草”作為草書近年來的一種變法嘗試,必然會在生出自己的光芒。